14

APR

2017

美白成分測不出,有什麼巫術?

今天業界在討論的問題大概就是食藥署的最新檢測名單了吧 (扭動)

這次食藥署抽檢了九大網路平台的產品,從洗面乳、防曬、乳液、指甲油等共160件,進行產品標示及成分檢測

其中標示不符合有可能是貼標不全、或者是成分誇大;另外成分則可能是有寫得沒加或有加的沒寫

到底是有多十惡不赦嗎? 看看Allen這篇你就懂了

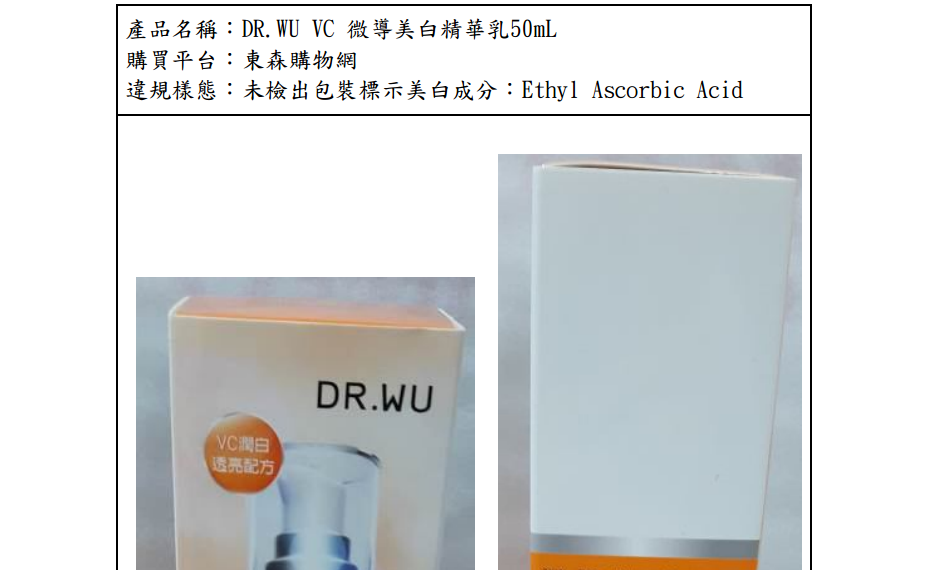

▍ 新聞連結 自由時報《美白精華乳沒美白成分 「DR.WU」被罰》

▍ 食藥署公告,包含詳細產品清單及照片

通常這種新聞出來消費者都人心惶惶,擔心自己是不是用到黑心商品,我只能說『先不要緊張,真的還好』

美白產品以前是要申請美白字號的,現在不用,只要有添加食藥署核可的13大美白成分就可以宣稱有美白功能

然而就會有兩個盲點

1. 明明有良好美白效果,但不在名單內的就不能宣稱美白,比如薏仁、或是很多國際品牌的專利成分

2. 在名單內,但加的量超少,就能大方宣稱美白,0.001%也可以,成分表上有寫就好

無異是可以改進的政策,畢竟廠商也是上有政策下有對策

針對第一點就是從修辭著手,不講美白就講透白、嫩白、雪白、全智賢白、宋慧喬白看今年流行什麼都合法

第二就是微乎其微的添加量就能宣稱美白,不過美白效果也就可能因此扣分

而添加量不高的狀況下,就有可能會未檢出!!!

未檢出最常見到兩個原因

1. 機器不夠精良

2. 產品活性已經降解

機器不夠精良在精油類產品更明顯,曾經上過精油課,老師說他們把精油送去台灣的檢驗單位怎麼檢測就是只分析出20多個化學成分,但同樣的精油送去國外檢驗,卻可以檢驗出百種以上物質,這就是機器精確程度的差異

而像是這次Dr.Wu的Ethyl Ascorbic Acid 乙基維他命C,這類延伸物相較維他命C雖然相對穩定,不過時間久了一樣會降解,而且產品裡還有其他美白成分啦,不是好像欺騙說根本不會白之類。

所以美白保養品還是像吃東西一樣,「尙青,呷敢大聲」

1. 高濃度還是比較有效,消極來看就算他要降解也可以撐比較久吧

2. 不要放太久!! 很多人囤貨結果放好幾年,最後就算拿擦身體也是擦心酸,請你新鮮用就好,過期就扔了吧!

所以說其實這篇新聞也沒有什麼大不了,我大學的時候就用過Dr.Wu VC美白系列,當然也是好好的沒怎樣

比吃到黑心泡麵要安全一萬倍吧

不過要是真的難以檢出,還是可以考慮提高濃度改款看看啦~

這篇先講成分的部分,標籤的另一篇在聊囉